由諾亞霍利(Noah Hawley)打造、FX 出品的《異形:地球》(Alien: Earth),已經於 HULU、Disney+ 上架,如果你打開第一集,想必馬上就會發現所有的場景、美術、色調、運鏡,都與 1979 年雷利史考特(Ridley Scott)執導的《異形》(Alien)相當類似,除了是劇組刻意在系列一開始就營造出懷舊氛圍之外,這次《異形:地球》的美術設計安迪尼克森(Andy Nicholson)如何在大空船、天才市、夢幻島中,以《異形》為本,延續影迷熟悉的異形世界?

USCSS 馬奇諾號

安迪問諾亞的第一個問題就是,根據視覺與紋理,這個故事發生在正史的哪一個階段?「我們兩個都非常喜歡 1979 年製作團隊對未來的想像,這給了我們很大的發揮空間,因為這個系列有三個主要場景:馬奇諾號、天才市與夢幻島。」

關於馬奇諾號,安迪首先參考的案例無疑就是出現在最初電影裡的諾斯特羅莫號(USCSS Nostromo),這艘由威蘭湯谷集團擁有的太空船、後來也在去年上映的《異形:羅穆路斯》(Alien: Romulus)中以殘骸的形式出現。「這艘飛船至今依舊是太空船設計的標竿,我相信在當時,它提升了美術設計領域的藝術水準。」安迪說,「我跟諾亞討論了我們真正喜歡諾斯特羅莫號的地方,以及哪些設計適合這次的馬奇諾號。」

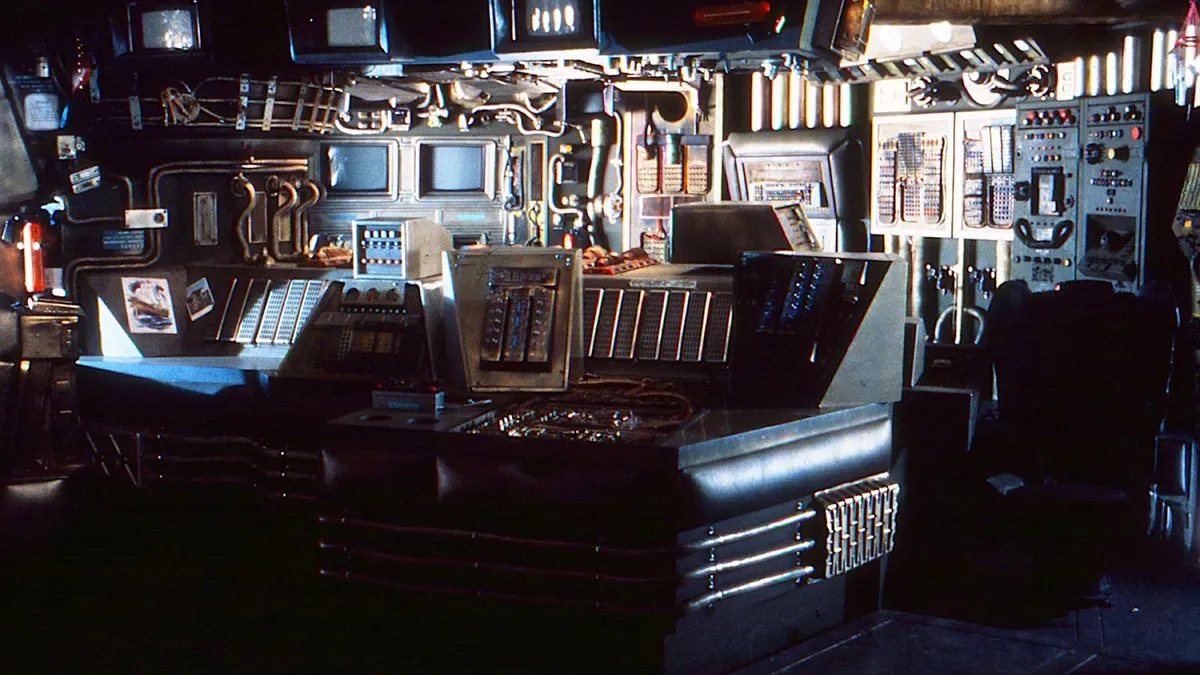

由於當時的設計藍圖已經非常稀少,安迪只能一格一格的研究這艘船艦,以確定場景大小、哪些細節需要重建,而哪些需要放大;最終,馬奇諾號擁有著黑暗的工業風內部風格,並點綴著一些未來主義的氣息。

《異形:地球》的首要功課,就是把重現 1979 年《異形》的陳設與美術(20th Century Fox/Roger Christian)

先把時間拉回到 1970 年代

在我們進入諾斯特羅莫號之前,可能要先了解《異形》與《星際大戰》的關係。1970 年代,《異形》故事的創造者丹歐班諾(Dan O’Bannon)一直希望能夠製作一個看起來真實的外星人作品,但並沒有實質的機會。之後丹參與了亞歷山卓尤杜洛斯基(Alejandro Jodorowsky)版本的《沙丘》前期製作,但在花了他 6 個月之後整個計畫被取消,這也讓丹突然陷入經濟困難,回到洛杉磯之後,急需收入的他重新啟動了先前一本未完成的劇本,並且加入了後來《異形》的根本驚悚設定 — 未知的外星生物潛入了一艘太空飛船之中。

最終,這本劇本賣給了 20 世紀福斯,但就算如此,福斯依舊對本作沒有太大的信心,畢竟以歷史觀察,本片非常有可能不小心就成為了廉價、低成本的 B 級電影,最終甚至連院線都無法上映直接進入家庭影音市場。然而, 1977 年《星際大戰》(Star Wars)迎來的巨大成功,加速了《異形》被開案的可能性,福斯當時想要快速跟進這個熱度,而他們手上唯一適切的劇本就只剩下《異形》。

星際大戰與異形的共同 DNA:羅傑克里斯丁(Roger Christian)

在福斯對《異形》開綠燈之後,片廠與導演雷利史考特(Ridley Scott)首頁條件就是必須複製《星際大戰》的成功科幻元素,因此他們找來了打造星戰世界重要推手、也是該片佈景陳設師(Set Decorator)羅傑克里斯丁(Roger Christian)幫他們打造諾斯特羅莫號。

「我記得雷利說過,我想要千年鷹的造型運用在諾斯特羅莫號上,所以他們雇用了他,這就是為什麼《星際大戰》在美學上和這部電影的細節處理上相似的原因。」《異形:地球》的藝術總監傑森諾克斯強森(Jason Knox-Johnston)說,「它的風格具有強烈的時代質感,磨損嚴重,但正是這種美學,他們在《星際大戰》和《異形》之間開創了先河,他們開創了那種破舊的科幻風格。」

《異形》的部分美術靈感來自於早兩年上映的《星際大戰》中的千年鷹號。(20th Century Fox)

羅傑在《星際大戰》中提出「破舊未來」(Used-Future)的概念,將科幻電影過去常見的光鮮明亮風格,改造成帶有灰塵、刮痕與磨損的真實質感,成功建立了《星際大戰》獨特的宇宙觀。他為此獲得奧斯卡最佳美術指導獎,也為後來無數科幻作品奠定了美學基準。

「如果有哪部電影我認為做到了完美,那肯定是《異形》。」羅傑在接受 space.com 專訪時談到,「我們把他做舊、塗上油漬,把各種小東西一層一層的堆疊上去,我記得雷利當時問我:你能幫我打造一輛太空卡車嗎?這也是後來我們做出來的成果。」

由於《異形:地球》發生在《異形》故事線的兩年前,因此太空船的內部設計需要與45年前觀眾看到的景象緊密貼合。「我看過他們的照片與圖像,它看起來就跟原版的《異形》一樣。」羅傑說,「他們被允許可以這樣做,所以我非常期待。大家都想要重現過去曾經的設計,確實最終回來了,我對這系列非常期待,毫無疑問。」

《異形:地球》的人工智慧電腦「母親」(MU/TH/UR )機房與《異形》中的設計一模一樣,對於安迪尼克森而言,重現這間指標性的房間非常具有挑戰性。

.jpeg)

船艙上的裝飾,其實是來自於堆高機的棧板(FX/HULU)

MU/TH/UR

裝飾著上百顆燈泡與老式顯示器的「母親機房」可能是《異形:地球》中最吸引人的一間房間,這種充滿類比時代的美術概念,從去年《異形:羅穆路斯》就再次被帶進了大銀幕,這次安迪也在《異形:地球》中帶回了這個風格,「70 年代至 80 年代汽車內裝與傢俱設計有過一段非常美好的時光,你可以在《異形》中感受到這股流行,但在《異形2》中卻有些缺乏。」安迪談論到,「我們受到其影響,但又將其擴張,同時包含了諾亞對於未來造型的想像。」

MU/TH/UR,全名 MU/TH/UR 6000,船員暱稱為「Mother」,它擔任貨船的主要電腦系統,負責駕駛船隻、監控船員(當他們處於冷凍睡眠狀態時),並透過船艙對講機或指定的操作介面與高階船員溝通,在「異形系列」中,其存在意義處於一種機械式的冷漠與無情,往往會因為任務優先而犧牲船員的生命。

然而 MU/TH/UR 這個名稱也象徵著「看似保護,實則操控」,甚至在機房的設計上也猶如一個巨大明亮的子宮,操控的人無法被外界干預,表面上它是船員的守護者,但實際上它完全服從公司利益,是公司意志的延伸;這與「異形系列」中異形生物的母性、繁殖與破壞力量形成隱喻呼應,一個「母親」孕育生命,但也可能導致毀滅。

「母親機房」有著令人印象深刻的設計。(FX/HULU)

墜毀後的馬奇諾號

《異形:地球》的起源在於,一艘神秘的馬奇諾探險艦,意外的墜落在天才企業治理的天才市中,並且撞上了一座建築,因此要打造這個艦隻與建築相撞的殘骸,對於安迪而言是一個巨大挑戰,「由於拍攝時程的安排,我們不得不先製作一些內部結構損毀的版本,通常你不會這麼做,因為效率太差,不過由於我們是順拍,所以我們不得不搭建受損的艦橋、冬眠艙和部分走廊,」這意味著美術組在搭建太空船的各種陳設與裝潢時,必須準備兩個版本 — 墜毀前與墜毀後。例如冬眠艙需要有毀壞版本的艙門,受損的走廊需要被拆分成多個部分,以利可以隨時拍攝墜毀後的慘烈情況。

另外,多數太空船的場景都是在室內拍攝完畢,不過馬奇諾號墜毀到天才市的場景,確實劇組真實在泰國搭建出來的,「這場戲幾乎都在曼谷拍攝。」安迪回憶到,「我們找到了一個完全廢棄的購物中心,那裡有一個五層樓高的中庭,所以我們搭建了一個 12 公尺乘以 9 公尺的馬奇諾殘骸,連結在購物中心裡面,讓我們能夠拍攝,然後我們用一條扭曲的樑架起了連接點,所以第一次進入太空船的場景的延伸其實非常有限,只是為了讓低角度和高角度的鏡頭增加一些景深。」

《異形:地球》在泰國取景。(FX/HULU)

天才市與夢幻島

墜毀之後就是如何打造天才市與天才企業基地夢幻島了,這兩者的靈感同樣來自於泰國的生態環境與建築風格,「在集數的營造上,觀眾需要非常清楚地知道當你從一個場境轉到下一個場景的時候他們身處在哪裡,必須要非常清楚的分辨夢幻島與馬奇諾的場景差異。」安迪說,「所以當我們在思考夢幻島的樣子時,我們想到了曼谷的鋼筋水泥建築讓這座城市讓人注目,那裡有一些讓人印象深刻的野獸派建築,我認為也許可以為夢幻島增加一些特色。」

天才市的位置位於製作辦公室附近,以廢棄的商店以及他們傳統的街景為主要特色,加上了平面設計師納瓦爾布洛迪(Neville Brody)的設計,讓整個市容添加了未來科技感,「納瓦爾在 80 年代設計了許多開創性的作品,那是平面設計的一個美好時期,所有的東西都是手作印刷而不是單靠電腦完成,我觀察了他的設計同時用於街道與看板設計之中,我認為非常適合這個場景。」安迪解釋。

夢幻島的風格也呈現了異形全新的世界觀。(FX/HULU)

「天才市是天才企業旗下的城市,因此它在很大的程度上反映了企業文化、未來世界與身為這個世界公民的感受。」安迪說,「我們也關注氣候變遷對城市的影響,我喜歡曼谷的運河,因此在天才市,我們運用了運河取代許多主幹道。」

美術設計團隊也夢幻島的傢俱配置上發揮他們的創意,例如科技實驗室選擇使用了一張 60 年代的牙醫椅,「這裡有一台掃描儀,可以在不需要拆開他們的情況下掃描混合人的身體損傷,它就像一台升級版的 X 光機。」安迪解釋。

然而如果在觀看的過程中,你覺得天才企業總部的保全形同虛設,這也是安迪故意營造的氛圍。在建築中,多數的空間都被設計可以實際的具有使用功能,唯獨主要實驗室,其巨大的通風口暗示著該設施非常適合異形任意移動,連天才企業的創辦人「男孩」華麗的辦公室都無法倖免,「沒有安全的房間,也沒有人是安全的,這樣加劇了威脅。」安迪解釋,「所以我們設計了因為轉角而看不清楚的迴廊,同時所有的窗戶都被打上一層霧,讓你根本無法知道另外一邊到底是什麼東西。」

《異形:地球》由諾亞霍利開創,全季 8 集,每週三於 Disney+ 更新。

.jpg)

古董牙醫椅也被拿來作為未來科技產品。(FX/HULU)