訪問當天走進導演工作室時,可以看到他身為藝術家本色的市內擺設,充滿著生命力與創作力,呼應了他睽違 20 年回到電影產業繳出的第一部長片《河鰻》,都展現了他有別於現在台灣導演的思維與視角,電影除了打破了類型電影的敘事架構,以更意識的方式述說兩位角色阿亮與阿鰻在社子島的邂逅,探討了生命、神話,也論述了人性的慾望與掙扎;過程中可以感受到導演對作品的強烈意識,甚至到了最後才知道,這一切的一切,也是導演透過這部作品,對自我狀態的一種刻意但無形的投射。

身為一個影像藝術家,如何將自己的創作量能轉換成一個敘事?可否談一下創作《河鰻》這個故事劇本的起源?

其實我以前是世新廣電的,我以前是拍電影的,只是從當代藝術繞了一圈再回來,所以對我而言電影一直都是我的一部分,我一直都知道電影的框架,以及所謂的電影是什麼,但同時這也是我的坎,因為我當年離開是因為我好像越來越沒有辦法符合除了敘事之外滿足觀眾的需求,但當時我創作的環境電影其實是很自由的,無論是故事、無論是角色、無論是台詞,我找游善鈞合作的原因是因為這是我第一部長片,他對我的幫助有點像是把我所有的靈光、所有的片段,幫我重新組織架構在一起,所以一開始是非常「敘事」的,初剪出來也是這個狀況。

然後後來有一個朋友,看完之後就跟我說:朱導啊,你要這樣子,修一修,報金馬獎其實很有機會啊,但這是你要的嗎?我覺得這句話有一點把我打醒,就是...相隔 20 年之後我再回到電影界,我受到的壓力與質疑其實是蠻大的,因為我不是純視覺藝術出身的,如果我是純藝術家體系出來的,我可能沒有包袱,因為我沒有傳統電影的脈絡跟訓練,但就是因為我小時候接受過這樣的訓練,同時我也不再相信這些東西了,所以我一方面需要證明自己還可以回來拍片,無論我以前的短片多成功,現在就是要回來拍長片,因此我有這樣的拉扯。

回到你的問題,後來我覺得這個版本不行的原因是,我突然意識到這並不是我,如果要走這個路數,比我好的導演把把皆是,我突然覺得我好像沒有需要再做這樣的事了,你們後來看到的版本其實是我把所有的故事、劇本、角色打掉重剪一次,以我們現有的素材真的是打掉重練,我剪掉了 40 分鐘的戲。

朱駿騰繼短片《睡美人》之後,睽違將近 20 年回歸電影界,推出他的首部長片《河鰻》。

《河鰻》後來的版本敘事是有點破碎的,但這同時也是這部片的迷人之處,想問導演,對於這故事有一個明確的角色關係與因果嗎?

其實是一樣的。後來的版本少了很多說明性,跟交代性,譬如說裡面交代了社子島是什麼?它會變成什麼樣的危機?這邊會淹水啊,毀滅啊,阿亮為什麼出去之後又會來啊,就是很多交代性的東西,那些東西後來都被我拿掉了。

電影長片與先前導演創作的影像藝術,對你而言,技術思維上有什麼樣的不同?

我覺得困難的地方,反而是我剛剛說的,因為我知道這一些框架,我覺得電影做大的魔力還是在於大家在那個黑盒子裡面、從頭到尾經歷那個夢境,一切都是控制,每一秒都是控制,我今天要玩得不過火,同時還需要觀眾跟著我走,我覺得這真的是電影最大的魔力跟價值;可是在這個框架之後,我還要如何保有自己?同時如何讓自己出來?這可能才是技術上對我而言最大的挑戰。

同時回應到你說的,我覺得我以前還在拍電影的時候,我們可以為了伯格曼、為了王家衛而感動,在我們的認知,電影是很自由的,我們不會因為這些電影這麼的不同,就覺得它不是電影,可是我現在很有自覺,現在台灣的環境跟電影的認知它越來越限縮了。

回到執行面上,我覺得我跟現在的電影產業製作方式截然不同,因為我離開電影產業之前最後一支片還是在拍膠卷,所以我很習慣拍膠卷,我既習慣膠卷的精準,又喜歡膠卷那種在很精簡的情況下,不斷要發揮創造力的狀態,所以現在回來拍電影,像我們劇組整組 45 個人我超級抗拒的,不是因為人多,對我而言人多是有效率的,但它同時也失去了我要的彈性跟創造力,加上我很不擅長與人溝通(笑),現在已經訓練成可以跟你們、跟這個世界對接了。

朱駿騰在當代藝術圈繳出了亮眼成績,再次回到電影產業,面對全新的創作環境。

為什麼會選擇這個時候回到電影產業?

20 年前的短片告訴我...應該說,離開電影圈對我而言一直是一個遺憾跟創傷,因為我覺得我當年雖然 20 歲,忽然間被看到,體驗到那個魔力之後,那個魔力一直驅使我自己想要繼續下去,可是當年我離開,到現在回來這 20 年,其實中間我試了三次,《河鰻》是第三次,可是我遇到的問題都一樣,我當時的《睡美人》之後沒辦法繼續就是碰到台灣電影轉型,開始在尋求商業電影導演,所以我沒有機會,加上我太年輕了,我也無法轉換我自己去符合所謂的商業電影的架構跟模式,所以從那一刻,我的困局一直是一樣的,所以隔了幾年之後的嘗試都一樣失敗,

到了《河鰻》我覺得我準備好了,我所謂的準備好是整個人的狀態與個人的籌碼,我這邊說的籌碼比較像是...我不知道你覺不覺得,台灣電影突然覺得類型電影走到了一個死胡同,他們又突然想要找到像我們這種「怪傢俬」,我的出現有點像是天時地利人和,他們對於我這 20 年在當代藝術現在回到電影圈是好奇的,這次會成功是我剛好抓到一個時機,然後我拿到輔導金。

我覺得我這一輩的導演其實是最後的...自由跟野生,我覺得我們那個年代的世新超級野生,我們不知道怎麼申請輔導金,不知道怎麼跟產業對接,我們就是老師在學校教我們怎麼拍 16mm、怎麼剪接,就上了,我們真的是...想拍什麼就拍什麼,就是那種養成是沒有系統,同時也野生的,大家都在實作中不斷地累積自己,加上沒有人會告訴你這是對還是錯,老師不會對你選擇的題材批判,老師只會跟你說可以怎樣做會更好,例如說剪接不夠好啊,角色怎樣怎樣,從我離開電影圈的那一刻,那些補助系統、影展 Workshop,開始有一個很強大的主流脈絡想要讓導演去符合一個框架,加上拍電影越來越貴,我之前拍《睡美人》,45 分鐘,16mm,總共 8 萬塊,現在世新廣電學生 15 分鐘短片要給我拍 50 萬?我都會問學生:你家是很有錢嗎?真的是有必要嗎?我都會說你要不要發包給老師,老師我幫你拍算了?

其實是北藝一開始,然後世新開始轉向,然後一切開始產業化工業化,讓這些導演完全沒有其他可能性與選擇,就是,他們經歷的痛與挫折跟我當年一模一樣啊,我可能比較幸運的是,我還有當代電影圈這個舞台,我可以不鳥這些東西,但他們沒有啊;所以台灣電影這個死胡同就是,你又要台灣導演有創造力、又要進國際影展,但東西出來之後,你們又覺得這些跟市場沒有對接,會想問,你要這些創作者該怎麼做?

「到了《河鰻》我覺得我準備好了。」— 朱駿騰

以導演的觀察,台灣電影環境應該要往藝術靠攏或是商業靠攏?

我最近也有很大的體悟,我發現不是要去分類台灣電影產業要走向哪邊,我覺得比較像是,我們有沒有辦法重新創造出一個環境,可以容納各式各樣的創作者?問題可能不是選路的問題,但很多製片都覺得:就是這條路了!我自己則是更希望有沒有辦法給更多的創作空間,我曾經思考過一個問題,如果我沒有接受任何的補助,或是資金挹注,我就應該要 600 萬拍完,或是 1000 萬以內拍完,因為以我們這樣的產品我們根本也不可能賺錢,我們只有在這種結構下才會健康,所以到頭來有點像是責任制的問題,我自己觀察台灣面臨的關卡是,如果我們可以轉換到極大或極小,好萊塢、工業化的產品就是 2000 萬、1 億去拍,對於我們則是也要有一個認知,我們就是 5,600 萬、1000 萬以內做完,這樣才會是一個健康的環境。

就像台灣新電影當年為何可以起來,當年主流片商業片很賣座,然後有一些資源可以支持新導演,現在的環境當然更嚴峻,尤其是我們這種片,你要說我們有什麼商業價值,真的也沒有,我們賣給別人版權可能也就 1 萬美金而已,到底要怎麼樣在這遊戲規則裡面,讓自己可以持續產出,是我們這一輩導演遇到的挑戰與難關。不然就是妥協。你就是去玩商業電影的路,有些人做得到,不過我就做不到。我真的不會(笑),我可能以後會,但我現在真的不會。

《河鰻》是台灣電影近年少見的藝術電影類型與題材。

相較於社子島,我可能更想知道導演為什麼電影開頭會選擇在基隆河承德橋畔?「河」對於這部電影的意義是什麼?

我覺得水跟漂流,一直是我這部片想要呈現出的感官,漂流這件事情有很多層面,可能要先回到我的價值觀,從我最早的作品《睡美人》開始,我作品的脈絡跟核心一直貫穿一件事,當我們意識到自己的軟弱與壓力時,那我們要怎麼面對未知的未來?這件事對身為人的我而言,一直是一個很大的恐懼,那種無路可出,不斷在尋求出路,是一個我的一個核心狀態。

回到社子島,社子島是這個漂流具象化一個很重要的原因,社子島就是兩條河交會的一個沙洲,電影裡面被供奉的神民,也都是曾經被拋棄而匯聚在這裡,所以從土地、到神、到人,一切都是順著水流而來,但這些人事物最終也會順著水流而走,我自己也跟那些水流是一樣的道理,漂流到了社子島,然後在這個地方被卡住了,我在這地方就是尋求我自己,但最終我還是會離開。

回到道德面上,過去我長期參與社會活動,我自己很清楚回到創作者的意識上,我根本沒有任何資格代表社子島,所以我就是用「狀態」這方式去呈現,我對他們關心,我也想要回應一些議題,可是我不能把那些東西很清楚地講出來,因為那個東西不是我能做的,也不是我能說的,我不是他們,就算我是社子島的島民,我也沒資格,那就是在文本創作階段,我一開始做的決定就是這個。

《河鰻》中的水跟漂流,是作品中非常重要的意象。

同樣,「鰻」對於這部片的意義又是什麼?

鰻這件事,是因為當時我在社子島住了一年,我那時候真的很無聊,所以我很常跟捕魚的大哥出來,社子島最多兩種人,一種是漁民,一種就是農民,所以我不是在河裡就是在田裡,社子島在禁建之前,全部都是農民跟漁民,後來一高開通之後,蔬果的需求就沒有這麼多了,後來才一直在轉型。

回到鰻,當時我跟一位漁民大哥出海捕魚,他補到了一隻鱸鰻,我就看到了這條鱸鰻在泥土跟水裡掙扎的樣子,後來就覺得,這兩個角色就像是鱸鰻一樣,不斷地在穿梭跟掙扎,後來就去研究了鰻魚的生態背景,其實鰻魚在 20 世紀之前都是神話生物,牠同時也影響了佛洛伊德,佛洛伊德以前是學生物的,當時他在解剖鰻魚,他找不到生殖系統,所以古希臘人以為鰻魚是從土裡長出來的,因為他不知道牠怎麼繁殖的;後來才知道鰻魚跟鮭魚一樣,他是洄游生物,牠其實是在最深的海溝出生,一路一路進入河流開始,生活,但牠在死亡那一刻會回到海溝。他有慾望,也有掙扎,也有穿梭,也有洄游。

鰻具有濃厚的神話色彩。

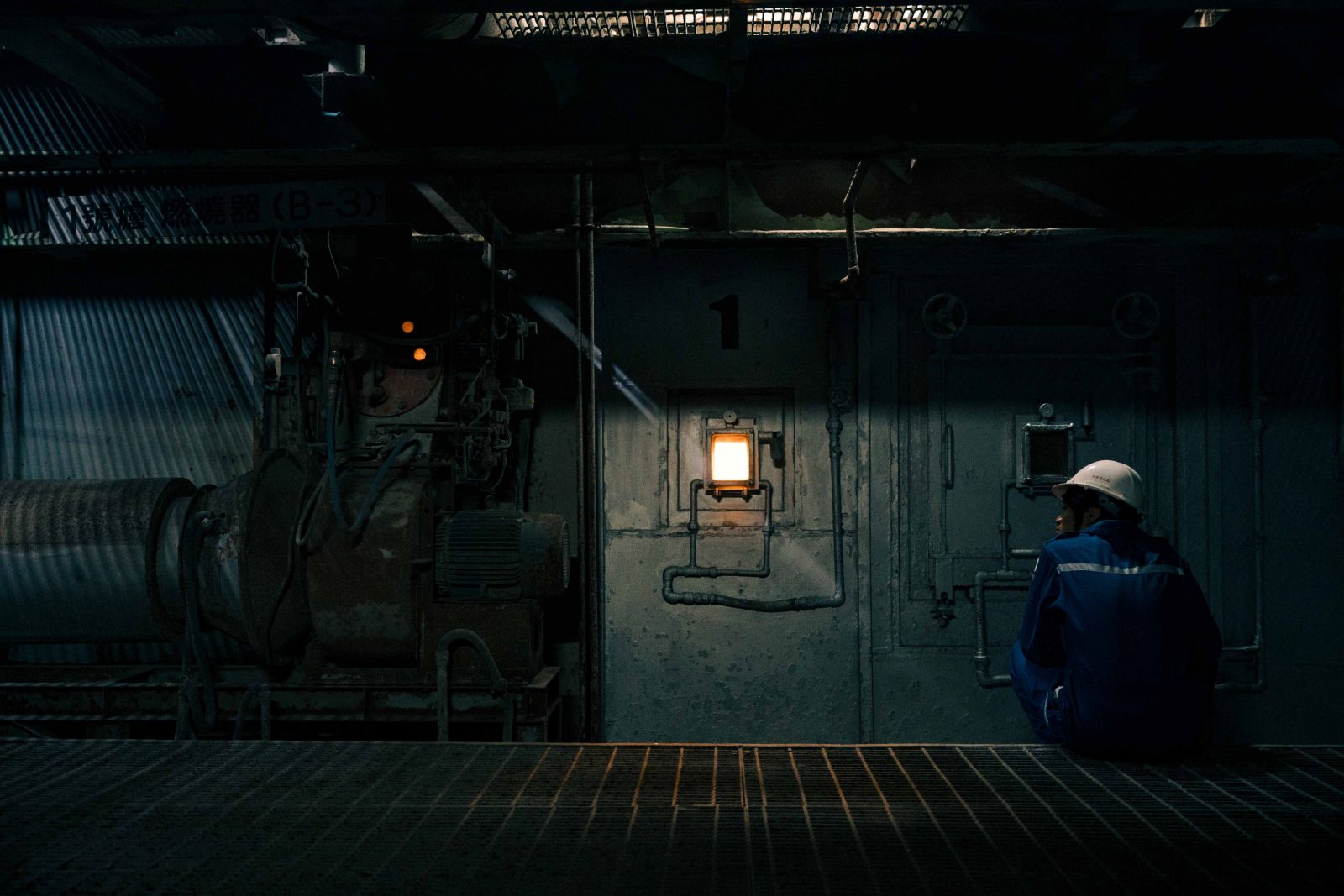

這部片的攝影極度的美麗,可以說是近年我印象最深刻的電影攝影,想問這次與阮榮福的合作,以及讓你們最印象深刻的鏡頭。

《河鰻》這部片裡面所有的主創都是老天爺給我的,當時我在找攝影師,不過我一直找不到,因為之前的作品都是我自己拍的,因此我知道我自己在攝影上我多麼的潔癖,當時我需要找到一個定鏡靈氣,手持野性的攝影師,可是台灣沒有這種攝影師;後來是有一部片,《失落邊境》,三年前的國青作品,有朋友問我要不要去看,覺得我一定會喜歡,我看了,真的很喜歡,當時也沒有覺得這個攝影師我要找他,後來是接連兩個學弟妹都跟我提到這個攝影師,叫我去看他的另一部作品《人性暴走課》,整部片都是手持,超屌。

我後來就寫信給攝影師,我就把我之前的作品給他看,然後給他看我的故事大綱,然後跟他說我想要邀請你。他第一個問題就是問我,他覺得我拍的很好,為何不自己拍?我的回答是,我拍得最好就是這樣了,但我覺得我還要更好,我想要意外,我想要驚喜,只有你能夠幫我做到。那一刻我們各自透過彼此的作品在美學上做直接的溝通與了解,所以我們在現場就很清楚,他知道我要什麼,我也知道他可以做到什麼,因此在現場我們只需要,當他在保守跟害怕的時候,我要 Push 他,跟我在軟弱的時候他也要 Push 我,就這樣子而已。

《河鰻》攝影執導由阮榮福擔任。

就角色而言,我會形容片中的人物充滿著「野性」,也是我們一般都市人難以想像的生活,那種赤裸的情感表達,對於導演的觀察,該如何達到你想要呈現的角色狀態?

與其說我怎麼讓他們做到,這些都只是現場技術面的東西,可能是主要當時我在選擇演員的標準,我的創作原理其實是劇場,我高中的時候玩過小劇場,我其實是從小劇場訓練出來的,我是從劇場到電影到藝術,再回來電影,所以劇場那種現場最直接、沒有修飾的生命力,對我而言是很吸引人的,我一直都很著迷那個真實性,當時在找演員非常痛苦是因為,不只是現實生活中找不到,你要找到演員還保留在那個狀態,還可以展現出來,我可以很負責任的說,台灣就只有潘綱大了。

潘綱大為何會選他,因為他的怪跟他的情感表達,是非常觸動我的,在導他的時候,我只是試著讓他釋放出他隱藏在他內心的痛,或者是所謂的野跟狂,就是讓他用一種最直接的方式展現出來,這是選擇他的原因,前提當然是因為他有這些東西,而且他不害怕,他只是沒有自覺跟不知道怎麼挖掘。

潘綱大在《河鰻》繳出了充滿野性與力量的表演。

柯泯薰也是一樣,當時我找女演員找了一整年了,真的很痛苦;但阿鰻這個角色其實我把她的篇幅拿掉非常多,所以這角色其實更複雜更多面向,因此,要在線上找到一個女演員,可以這麼沒有保留、有自覺的去面對這些創傷,真的很困難,最後賭柯泯薰就是因為他是素人演員,但同時她有自覺她內在的那些東西,就是她願意放,剛好當時她的人生走到一個轉捩點,他跟經紀公司解約,她也被困住了,我說的困住主要內在,她的內在急需一個改變與出口。

第一次演出,柯泯薰的表現讓人驚艷。

就阿亮這角色而言,我覺得我把我自己放在這個角色身上,這是一個很可悲的角色對我而言,最近很多人在討論情慾這件事,為何要處理到這個程度?為何要這麼的 Nasty?當時男性視角為何會這樣處理是因為這是一個可悲的男人啊,我們永遠需要一個慾望,需要一個出口,找到救贖,我們其實是無路可出的,像我今年自己 42 歲,我覺得我年紀越大我越無路可出,我想要改變我的不滿足,可是我真的沒有任何出路,我可能每天就是慾望者有一個救贖,我覺得阿亮很大一部分把我內在的黑暗、無能為力、不討喜,全部都投射上去。